sábado, 4 de marzo de 2023

viernes, 21 de enero de 2022

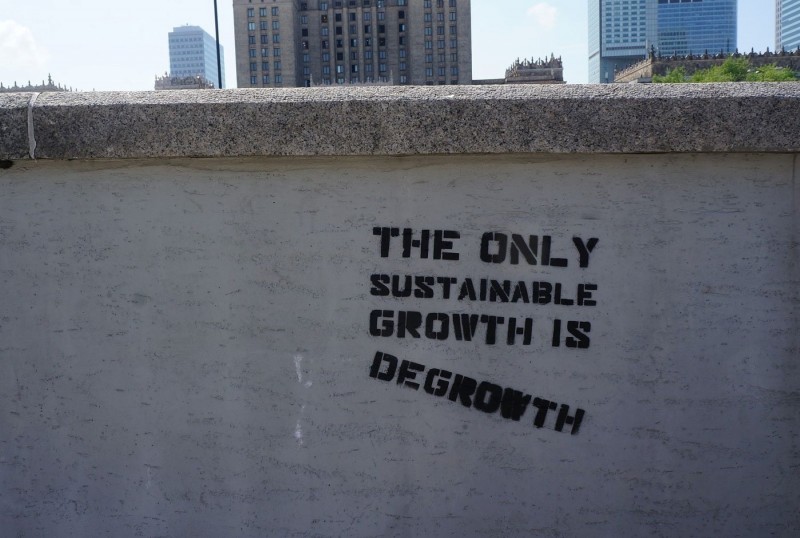

Planeta finito: "La imposible sostenibilidad del crecimiento sostenido"

Un jugador de ruleta rusa con cinco balas de seis en el tambor de su pistola tendría más posibilidades de sobrevivir que el actual sistema capitalista

Los sistemas de producción y consumo característicos de las economías capitalistas llevan asociado un enorme impacto ambiental que está amenazando la integridad ecológica de la biosfera a través de problemas crecientes como el cambio climático, la contaminación, el agotamiento de los recursos naturales o el declive generalizado de la biodiversidad. Ante una realidad como esta, se torna urgente reflexionar sobre la viabilidad ecológica y social del modelo de desarrollo desplegado, fundamentalmente, por los países ricos, así como sobre sus principales propuestas y estrategias para solventar la crisis de sostenibilidad en curso.

La humanidad frente a los límites planetarios

Durante el último medio siglo, el mundo se ha visto drásticamente alterado fruto, fundamentalmente, de una expansión sin precedentes del consumo y del comercio global, acompañados de un enorme aumento de la población humana y de un crecimiento urbanístico sin precedentes. Como consecuencia de ello, numerosos problemas ambientales han emergido con fuerza siguiendo una acelerada tendencia de empeoramiento cuya afección podría comprometer el porvenir de la humanidad en las próximas décadas. Las concentraciones atmosféricas de CO2 han superado ya las 400 ppm, haciendo cada vez más probable que el clima de la Tierra experimente durante el presente siglo un aumento superior a los 3 °C. Si no se remedia, en los años venideros nos enfrentaremos a la pérdida total del hielo marino al tiempo que sufriremos olas de calor, sequías y tormentas cada vez más violentas y recurrentes que podrían hacer inhabitable gran parte del planeta. Y mientras tanto, la pérdida de biodiversidad cabalga veloz hacia la sexta gran extinción masiva de especies de toda la historia de la Tierra. Tal y como sentencian algunas investigaciones, la biosfera podría estar cruzando ya, de facto, un umbral de cambio crítico, abrupto e irreversible como resultado de la influencia humana.

La biosfera podría estar cruzando ya, de facto, un umbral de cambio crítico, abrupto e irreversible como resultado de la influencia humana

Frente a un contexto como este, resulta esencial identificar cuáles son las verdaderas causas de tal situación; sobre todo si aspiramos a poder revertirla antes de que sea demasiado tarde. Aunque es cierto que durante los últimos años han mejorado algunos indicadores ambientales (a escalas fundamentalmente locales), los datos científicos muestran de modo contundente que la mayor parte del crecimiento experimentado por la economía global desde mediados del pasado siglo ha tenido lugar a costa del deterioro ecológico del planeta. Es crucial reconocer, de esta forma, que los sistemas biofísicos de la Tierra responden de forma paralela a los cambios que los humanos vayamos realizando previamente sobre el sistema socioeconómico mundial. Esto significa que las alteraciones que los científicos vienen registrando desde hace años sobre el estado y funcionamiento de la biosfera (véase, por ejemplo, el cambio climático o la pérdida generalizada de biodiversidad) son en realidad las respuestas fisicoquímicas y biológicas que la atmósfera y los ecosistemas reflejan ante los cambios que, previamente, hemos ido impulsando los seres humanos a través, entre otras cosas, de una demanda creciente de agua, madera, alimentos, minerales y combustibles fósiles. Las verdaderas causas de la emergencia planetaria en la que nos encontramos se hallan por tanto en el modelo de desarrollo socioeconómico dominante; un modelo que, organizado en torno a la expansión perpetua y a la búsqueda constante de riqueza material, está empujándonos aceleradamente a traspasar muchos de los umbrales ecológicos que el Sistema Tierra puede tolerar sin sufrir daños fatídicos e irreversibles en su estructura y funcionamiento.

Esta situación de creciente insostenibilidad, junto al hecho de que la Tierra es un lugar finito sujeto a restricciones biofísicas infranqueables, pone sobre la mesa una realidad incontestable: el aumento en el consumo per cápita de recursos naturales de una población en constante crecimiento no puede sostenerse de forma indefinida en el tiempo sin acabar chocando con los límites ecológicos del planeta. Y según parece vamos directos hacia tal colisión. A tenor de lo que concluye un trabajo recientemente publicado en la revista Nature, en base a las actuales tasas de consumo de recursos y de crecimiento tecnológico, la humanidad tiene a día de hoy una probabilidad de menos del 10% en la estimación más optimista de sobrevivir a la crisis ecológica sin enfrentarse a un colapso catastrófico. Un jugador de ruleta rusa con cinco balas de seis en el tambor de su pistola tendría más posibilidades de sobrevivir que el actual sistema capitalista. Sin embargo, seguimos sin escuchar a la ciencia y acelerando la maquinaria económica y consumista como si no hubiese un mañana.

La falacia del crecimiento verde y sostenible

Tras cinco décadas operando, las políticas internacionales en materia ambiental no están logrando solucionar los principales desafíos socio-ecológicos a los que la humanidad se enfrenta en los complejos albores del siglo XXI. Pese al enorme riesgo que conllevan los problemas ambientales presentes, y a pesar de todas las evidencias científicas existentes al respecto y de los reiterados llamamientos realizados desde la comunidad académica, nuestros gobernantes, líderes y tomadores de decisiones siguen sin actuar. Detener y revertir la crisis ambiental en curso no parece formar parte de las prioridades de casi ningún país, figurando generalmente por detrás de otras preocupaciones políticas como el empleo, la salud, el crecimiento económico o la estabilidad monetaria.

A través de unos enfoques abiertamente materialistas, mercantilistas, economicistas y tecnocráticos, lo cierto es que los organismos internacionales están fracasando en su intento de promover transiciones ecológicas efectivas capaces de resolver el conflicto existente entre el crecimiento de la economía y la conservación de los sistemas ecológicos que soportan la vida en la Tierra. La principal estrategia internacional para solucionar este conflicto está consistiendo en apostar por “desacoplar” el crecimiento económico del uso físico de materiales y energía (y de sus consiguientes impactos ambientales), a través de iniciativas como la economía circular, el crecimiento sostenible, el consumo verde, o los recientemente propuestos Green New Deals. Todas estas propuestas, sin embargo, parten de una premisa incorrecta, pues aspiran a resolver paralelamente y bajo un mismo paquete de medidas (energías renovables, eficiencia energética, reciclaje de materiales, reducción de desechos, revolución digital) la crisis ecológica y climática y la crisis económica y financiera, como si tal cosa fuese posible en un planeta finito de recursos limitados.

Para el ritmo de crecimiento económico que el FMI y el Banco Mundial consideran óptimo (el 3% anual), el tamaño de la economía mundial se duplicaría en sólo 24 años, con la enorme huella ecológica que ello conllevaría

La segunda ley de la termodinámica nos enseña que, por mucho que artificialicemos nuestro entorno, los procesos socioeconómicos siempre serán parte integrante de la biosfera, operando entrópicamente en todas sus etapas materiales. Esto significa que conciliar el crecimiento económico indefinido y la sostenibilidad ecológica es, después de todo, algo imposible. O tenemos crecimiento o tenemos sostenibilidad, pero nunca ambas cosas a la vez y durante periodos de tiempo prolongados, circunscribiéndonos, claro está, a la realidad física de la Tierra. Por más que avance nuestro entendimiento sobre los procesos fisicoquímicos que operan en el Universo, y por mucho que progrese nuestra ciencia y nuestra tecnología, jamás podremos sortear las leyes de la física. Sirva el siguiente ejemplo para ilustrarlo: para el ritmo de crecimiento económico que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial consideran “óptimo” (el 3% anual, aproximadamente), el tamaño de la economía mundial se duplicaría en… ¡sólo 24 años!; con la enorme huella ecológica que ello conllevaría y el consiguiente impacto ambiental añadido que esto tendría sobre el clima y la integridad ecológica de la biosfera. Estos hechos, obviamente, apuntan a la inviabilidad de seguir apostando por cualquier modelo que reproduzca o amplifique las actuales pautas de crecimiento y consumo. La realidad es que incluso porcentajes modestos de crecimiento económico anual conducen, sostenidos en el tiempo, a aumentos exponenciales en las demandas de materiales y energía que soportan dicho crecimiento, convirtiendo así al modelo capitalista en un enemigo declarado de la sostenibilidad ecológica. Seguir apostando por cualquier medida que involucre o contribuya directa o indirectamente a perpetuar el crecimiento económico es a todas luces inviable. Ya nos hemos pasado de frenada; no podemos seguir acelerando.

Desarmando la idea del desacoplamiento

A través de planteamientos centrados en mejorar la eficiencia ecológica del crecimiento económico, los planes de transición ecológica de la mayoría de Gobiernos no están logrando revertir el deterioro ambiental del planeta al no abordar la raíz real del problema, que requeriría articular con valentía y urgencia propuestas basadas en disminuir el tamaño global de la economía y descender los niveles de consumo de buena parte de su población.

Por “desacoplamiento” se entiende aquella situación en la que el crecimiento económico de cualquier país o región se desvincula de los requerimientos de materiales y energía que demanda su modelo económico, así como de los impactos ambientales asociados. La condición necesaria, por tanto, para que se produzca un desacoplamiento económico-ambiental en cualquier país es que su PIB aumente al mismo tiempo que los impactos ambientales ligados a su demanda de recursos y a sus patrones de consumo descienden (desacoplamiento absoluto), o bien que estos impactos y demandas crezcan, pero a un menor ritmo que el aumento del PIB (desacoplamiento relativo). Pues bien, pese a la existencia de contados ejemplos locales de desacoplamiento relativo alcanzados recientemente por algunos países y durante cortos periodos de tiempo, lo cierto es que hasta la fecha no existen evidencias empíricas que permitan hablar de un desacoplamiento absoluto a escala planetaria. A fin de cuentas, lo que los diversos trabajos existentes sobre el desacoplamiento han puesto de manifiesto es que el crecimiento sostenido de la economía no puede ser sostenible al no poder disociarse de las presiones ambientales que éste conlleva. Aceptar esto equivale a reconocer, en esencia, que la economía global no puede seguir creciendo si queremos tener un planeta habitable y un porvenir saludable; equivale a reconocer que la humanidad debe iniciar con premura un proceso de contracción masiva, deliberada y planificada de sus actividades.

Las medidas centradas en la eficiencia deben por consiguiente complementarse con aquellas basadas en la suficiencia, la reducción del consumo, la redistribución de la riqueza, la descentralización de la economía, la prohibición de las actividades nocivas, el establecimiento de moratorias sobre la extracción de recursos, y, en definitiva, con todas aquellas medidas que se enmarcan bajo la corriente del decrecimiento. Tal y como concluye un trabajo reciente publicado en la revista Frontiers in Conservation Science, la gravedad de la situación actual es de tal calibre que requerirá de cambios fundamentales en el capitalismo global, la educación y la igualdad; cambios que incluyen, entre otra cosas, la abolición del crecimiento económico perpetuo, la fijación de precios adecuados a las externalidades, la rápida salida del uso de combustibles fósiles, la regulación estricta de los mercados y de la adquisición de propiedades, el control del lobby empresarial y el empoderamiento de las mujeres.

El papel del comercio internacional en la insostenibilidad ecológica y social

A la hora de afrontar la extralimitación ecológica que supone vivir en el capitalismo, conviene tener claro que no todas las personas, ni todas las sociedades ni todos los países son igualmente responsables de los problemas ambientales que éste genera, siendo los sectores más ricos y desarrollados los principales causantes de ello.

La globalización económica vivida en las últimas décadas ha transformado por completo los patrones internacionales del comercio mundial, modificando los lugares en donde se producen y consumen muchos de los bienes que obtenemos de los ecosistemas y agravando las desigualdades tanto en el propio desarrollo económico como en las consecuentes cargas ambientales. Bajo una realidad como esta, es importante identificar cómo los escasos ejemplos de desacoplamiento relativo alcanzados en los últimos años por algunos países desarrollados se han logrado mayoritariamente gracias a una deslocalización de sus sistemas de producción. Esto es, externalizando las peores consecuencias ambientales y sociales de su modelo económico hacia los países del Sur, en donde es fácil encontrar legislaciones ambientales más laxas así como una mano de obra mucho más barata. Es de este modo como el comercio internacional actual traslada la responsabilidad del deterioro ecológico de los países más desarrollados, que ejercen como consumidores, a los países de menores ingresos, que normalmente actúan como productores.

Es necesario reconocer y denunciar que los países ricos están basando sus modelos de desarrollo en la extracción de capital natural más allá de sus propias fronteras

Así, el hecho de que determinadas economías hayan podido mantener altas tasas de crecimiento económico sin aumentar significativamente la explotación y el deterioro de sus ecosistemas no se explica tanto por una desmaterialización de sus economías, sino más bien por un desplazamiento geográfico de las fuentes de recursos y de los sumideros de residuos hacia los países menos desarrollados. El rastro dejado por elementos clave para el capitalismo como los combustibles fósiles o los minerales dan buena cuenta de ello, pues son mayoritariamente consumidos por países del Norte pese a que su producción procede fundamentalmente de ecosistemas de países del Sur.

Este inmoral mecanismo bajo el cual se articula a día de hoy el comercio internacional hace que la gran riqueza ecológica que muchos países del Sur poseen no se traduzca totalmente en bienestar para sus propios ciudadanos sino, antes bien, en una suerte de sobre-bienestar que, a miles de kilómetros, disfrutan fundamentalmente las clases más pudientes de las naciones desarrolladas. Si de verdad queremos aspirar a un horizonte de sostenibilidad planetaria, es necesario reconocer y denunciar que los países ricos están basando sus modelos de desarrollo en la extracción de capital natural más allá de sus propias fronteras; despreocupándose, la mayoría de las veces, de las consecuencias ambientales, económicas y sociales que dichos comportamientos conllevan sobre las regiones de origen.

Repensar la sostenibilidad global desde la justicia

Pese a las abrumadoras evidencias científicas existentes, las políticas gubernamentales en materia de sostenibilidad, atadas todavía a la fallida retórica del “desarrollo sostenible”, siguen insistiendo en la errada idea de poder conciliar el crecimiento económico con la sostenibilidad ecológica y social. Al negar la existencia de este conflicto, las concepciones de sostenibilidad promovidas por los países desarrollados están apostando por una peligrosa huida hacia delante que, sin alterar sustancialmente los modus operandi de sus modelos de desarrollo (anclados sin vacile al axioma de la expansión perpetua) y depositando una fe ciega e irracional en la tecnología, nos puede llevar en los próximos lustros hacia un colapso catastrófico de proporciones planetarias.

En un planeta finito y de recursos limitados ningún país podrá aspirar al crecimiento perpetuo de su economía, vengan de donde vengan los recursos

El mundo precisa con urgencia de un cambio radical en las políticas internacionales de sostenibilidad que sea capaz de aceptar y abordar sistémicamente las raíces económicas del deterioro ecológico y social. Para promover transiciones reales hacia la sostenibilidad deberán superarse numerosas barreras culturales, económicas y políticas que permitan visibilizar a todas las escalas la inviabilidad socio-ecológica del capitalismo. Y esto deberá suceder, fundamentalmente, en las sociedades más desarrolladas, pues es el consumo de los ricos el factor más determinante y el acelerador más fuerte del aumento de los impactos ambientales y sociales en todo el mundo.

Durante los próximos años tendremos que avanzar hacia un decrecimiento de las economías del Norte en favor de una reorganización justa y sostenible del sistema económico mundial. Tal cambio implicará reconocer que en un planeta finito y de recursos limitados ningún país podrá aspirar al crecimiento perpetuo de su economía, vengan de donde vengan los recursos que posibilitan tal crecimiento. Estamos todos en el mismo barco, y los grandes problemas ambientales y sociales que padecemos y padeceremos son globales y están interconectados. Las soluciones, por tanto, han de ser planetarias y coordinadas, y estar orientadas hacia la justicia social, la sostenibilidad ecológica y el bienestar de toda la humanidad.

Una versión anterior y más extensa de este artículo fue recientemente publicada en el Informe sobre Sostenibilidad en España 2021 de la Fundación Alternativas. El autor ha revisado y actualizado el texto para su publicación en CTXT.

Mateo Aguado Caso es Investigador del Laboratorio de Socio-Ecosistemas del Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid.

domingo, 31 de enero de 2021

El agua corriente, bien de lujo: dos tercios de la Tierra ya se están quedando sin reservas

La cantidad total de las reservas de agua terrestre está en declive en dos tercios del planeta. Los peores impactos se producirán en zonas del hemisferio sur donde la escasez de agua ya supone una amenaza para la seguridad alimentaria, provocando conflictos y migraciones.

En 2018 el mundo observaba con temor cómo Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, parecía quedarse sin reservas de agua. Los embalses de la región se secaban por momentos en medio de la peor sequía de la que el país tiene constancia y los datos no eran más que un grito de auxilio.

Reduciendo drásticamente el uso del agua, los habitantes y agricultores de Ciudad del Cabo pudieron conseguir que el fatídico «día cero» nunca llegara, pero estas medidas drásticas de última hora demostraron lo precario que puede ser el abastecimiento de agua. California también tuvo que aplicar duras restricciones en el uso de agua durante su reciente sequía de varios años. También Ciudad de México se está enfrentando a restricciones en el uso del agua tras un año de pocas lluvias.

Resulta cada vez más preocupante que muchas regiones del mundo vayan a tener que enfrentarse a este tipo de crisis por falta de agua en las próximas décadas, puesto que el aumento de las temperaturas hace que también sean más frecuentes las sequías. Para comprender los riesgos que están por venir es necesario examinar las reservas de aguas a nivel mundial, pero no solamente los ríos, sino también el agua del subsuelo, la nieve, la cubierta forestal, los humedales, los lagos y los embalses.

Como ingenieros e hidrólogos estudiamos los cambios en el ciclo del agua terrestre y en un nuevo estudio publicado el 11 de enero hemos demostrado por primera vez, junto a varios equipos de universidades e institutos de todo el mundo, cómo el cambio climático probablemente afectará la disponibilidad de agua en todas sus fuentes a lo largo del presente siglo.

(Patrick Foh/Unsplash)

(Patrick Foh/Unsplash)

Determinamos que la cantidad total de las reservas de agua terrestre está en declive en dos tercios del planeta. Los peores impactos se producirán en zonas del hemisferio sur donde la escasez de agua ya supone una amenaza para la seguridad alimentaria, provocando conflictos y migraciones. A nivel mundial, una de cada doce personas podría enfrentarse cada año a una sequía extrema relacionada con las reservas de agua para finales de siglo, en comparación con un promedio de una de cada 33 personas a finales del siglo XX.

Estos hallazgos tienen repercusiones para la disponibilidad de agua, no sólo para el consumo humano, sino también para los árboles, las plantas y la sostenibilidad de la agricultura.

¿Dónde existe más riesgo?

El agua necesaria para el ecosistema, los cultivos y las necesidades humanas proviene de varias fuentes distintas. La nieve de las montañas y las lluvias alimentan los arroyos que tienen un impacto en los suministros de agua locales. La cantidad de agua en el terreno afecta directamente al crecimiento de las plantas y los acuíferos son cruciales tanto para el suministro de agua potable como para la fertilidad de los cultivos en las zonas de regadío.

Aunque los estudios solamente suelen centrarse en el caudal de los ríos como indicador de la disponibilidad de agua y de las sequías, nuestro estudio proporciona una visión más íntegra de los cambios en la cantidad total de agua disponible en la tierra. De esta forma podemos captar matices, como la capacidad de los bosques para extraer agua del subsuelo durante los años en los que el agua en la superficie es más escasa.

Las caídas en el abastecimiento de agua terrestre que hemos descubierto son especialmente alarmantes en la cuenca del río Amazonas, Australia, África meridional, la zona del Mediterráneo y partes de los Estados Unidos. Se prevé que en estas regiones las precipitaciones se reduzcan drásticamente con el cambio climático y el aumento de las temperaturas hará que se evapore más agua. Al mismo tiempo, habrá otras regiones que se volverán más húmedas, un proceso que ya se puede apreciar hoy en día.

Nuestros datos sobre la cuenca del Amazonas se suman a un largo debate sobre el destino de la selva tropical en un mundo más caluroso. Muchos estudios basados en modelos de proyección climáticos prevén una deforestación generalizada en el futuro a medida que disminuyen las precipitaciones y el aumento de las temperaturas provoca más olas de calor y humedad en combinación con incendios forestales.

En un estudio previo, descubrimos que las selvas tropicales de raíces profundas pueden ser más resistentes a las sequías a corto plazo de lo que parecen, puesto que pueden aprovechar el agua almacenada en el subsuelo más profundo que no se tiene en cuenta en las proyecciones normales de las simulaciones climáticas. Sin embargo, los nuevos datos que hemos obtenido con el uso de múltiples simulaciones nos indican que la pérdida de agua almacenada, incluyendo los depósitos de agua del subsuelo a gran profundidad, pueden llevar a una mayor escasez de agua durante los periodos de sequía, cuando los árboles necesitan más agua del subsuelo, y hacer que las sequías sean aún más devastadoras. Todo ello dificulta la capacidad de recuperación de las selvas tropicales.

Nuestro estudio también proporciona una nueva perspectiva a la hora de considerar las sequías del futuro. Existen diferentes tipos de sequías: las sequías meteorológicas que se producen por la falta de lluvias; las sequías agrícolas que se producen por la falta de agua en el terreno; y las sequías hidrológicas que se producen por falta de agua en ríos y acuíferos. Hemos establecido una nueva perspectiva sobre las sequías analizando las reservas totales de agua.

Nos dimos cuenta de que las sequías moderadas y severas influenciadas por las reservas de agua aumentarían hasta mediados del siglo XXI, para después mantenerse estables en futuros hipotéticos en los que los países han tomado medidas para reducir sus emisiones, pero este tipo de sequías podría seguir en aumento hasta finales de siglo. Dicha situación amenazaría la disponibilidad de agua en regiones donde se prevé que las reservas de agua van a disminuir.

Dicha disminución en las reservas de agua y el aumento de las sequías se deben principalmente al cambio climático y no a las actividades agrícolas como el riego y el bombeo de aguas subterráneas. Es algo que nos quedó claro cuando examinamos las simulaciones de cómo sería el futuro si las condiciones climáticas no hubieran cambiado desde la era industrial. Sin un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, las reservas de agua terrestre se mantendrían generalmente estables en la mayoría de las regiones.

Si también tenemos en cuenta que la explotación del agua del subsuelo va a aumentar por motivos de irrigación u otras actividades humanas, la reducción prevista de las reservas de agua y el aumento de las sequías podrían ser aún más drásticos.

![]()

Imagen: Sohaib Al Kharsa/Unsplash

Autores: Yadu Pokhrel, Michigan State University; Farshid Felfelani, Michigan State University.

Este artículo ha sido publicado originalmente en The Conversation. Puedes leer el artículo original aquí.

Traducido por Silvestre Urbón.

Fuente original: The Conversation

miércoles, 27 de enero de 2021

Stop al genocidio forestal: no te comas el bosque

En 13 años se ha perdido en el planeta una superficie forestal del tamaño de Marruecos.

Un reciente informe de la organización WWF sobre deforestación revela que en 13 años se ha perdido en el planeta una superficie forestal del tamaño de Marruecos y apuesta por controles a la industria agrícola, ya que el desequilibrado y despilfarrador sistema alimentario de los países desarrollados es uno de los principales factores de este genocidio forestal. Por eso WWF lanza la campaña ‘No te comas el bosque’.

Un tráiler renquea por una larga pista paralela a la costa del sur de Camerún. Sobre sus ruedas, un gigantesco árbol de ébano inicia un viaje sin retorno desde el bosque en cuyas profundidades aún vivían los pigmeos bata hace apenas 10 años. Hoy, no saben hacia dónde ir que no se escuche el sonido de las sierras.

No lejos una pequeña avioneta sobrevuela la República Centroafricana, en ruta al hogar de los gorilas, el Parque Nacional de Dzanga Shanga. Desde el aire son visibles grandes agujeros en la tupida masa forestal, que se acercan peligrosamente a la reserva. A baja altura, se vislumbran inmensos montones de troncos, apilados ya sin ramas, preparados para que la concesionaria, según algunas fuentes de origen chino, los transporte por la misma o similar ruta que el tráiler del país vecino hacia el mar. En la aldea cercana, los pobladores bantúes pelean por hacerse con una nueva tierra de cultivo y sacar, además, carbón vegetal o leña para la venta. El resultado se ve apilado cada pocos metros, junto a las viviendas que bordean los caminos de polvo rojo en este corazón africano.

Cruzamos el Atlántico. Durante kilómetros y kilómetros, una inmensa plantación de soja acompaña el viaje desde las tierras bajas a la sierra de Alta Verapaz. Es Guatemala. Pero también podría ser el norte de Ecuador o la costa del Pacífico en Colombia. Un mismo escenario para gran parte de América Latina, que pierde su biodiversidad al mismo ritmo que aumenta el número de migrantes que huyen de la miseria hacia el norte.

Nos estamos comiendo los bosques y no nos damos cuenta. Lo certifica el último informe de la organización WWF sobre los Frentes de deforestación. Basta acercarse a algunos de los países señalados en el documento para comprobar in situ la magnitud de la catástrofe. En su análisis, esta ONG internacional analiza 24 lugares, o frentes, donde la muerte de los árboles es hoy un auténtico genocidio forestal, territorios donde en los últimos 13 años se han perdido más de 43 millones de hectáreas, un área del tamaño de Marruecos; selvas que son fragmentadas, rotas en pedazos de difícil recomposición.

A los frentes ya conocidos de la Amazonia, África Central, el Mekong o Indonesia, se suman ahora otros nuevos espacios vacíos de árboles en África Occidental (Liberia, Costa de Marfil, Ghana), en la Oriental (Madagascar) o América Latina (Guyana, Venezuela o la selva maya de México y Guatemala). ¿Las causas? Son bien conocidas: la primera y principal sigue siendo la ganadería y la agricultura a gran escala, seguidas de la pulpa de papel o la palma africana que alimenta nuestros vehículos en Asia o, en menor medida, la madera africana.

Sólo entre 2004 y 2017, fechas que recoge este último informe, la gran sabana tropical de Brasil, que alberga el 5% de la biodiversidad mundial, ha perdido un tercio (el 32,8% en concreto) de lo que era bosque. Ahora se dedica, fundamentalmente, a la producción de soja y ganado que, en forma de carne, acaba en los estantes de supermercados de la Unión Europea: “La UE sigue siendo el segundo mercado más grande de soja brasileña después de China”, recuerdan en WWF.

«La deforestación desenfrenada en los trópicos y subtrópicos nos puede parecer un mundo lejano, pero la creciente demanda europea de productos como soja, carne, cacao o aceite de palma está echando leña al fuego. Cada zona tiene una casuística, pero nuestra alimentación sigue siendo el vector fundamental. Se calcula que el 10% de la deforestación global es responsabilidad de la UE», señala Elena Domínguez, coordinadora del programa de Alimentación en WWF España.

De hecho, la Amazonía brasileña, bosque tropical de 395 millones de hectáreas, está a punto de alcanzar un punto sin retorno, acuciado además por la disminución de lluvias y estaciones secas prolongadas. La política expansionista agraria de su presidente Jair Bolsonaro no hace sino aumentar la frontera agraria, mientras los pueblos amazónicos han lanzado la voz de alarma al mundo, uniéndose en una alianza, la Coica Amazónica, que no tiene el eco global que reclaman.

Pero también es dramática la deforestación del Gran Chaco, que se extiende por Bolivia, Paraguay y Argentina, donde no deja de crecer el cultivo de soja y la ganadería a gran escala. “Son estos negocios los que promueven los incendios, las talas, la muerte de los bosques”, aseguraba hace unas semanas José Gregorio Díaz Mirabal, coordinador de la Coica, en una rueda de prensa.

¿Y qué solución tenemos a la vista? En realidad, según WWF no hay una, sino que se apuesta por una combinación de varias respuestas según el lugar y sus habitantes, pero un primer paso fundamental será una futura legislación comunitaria que asegure y certifique que nuestra comida no tiene nada que ver con la deforestación tropical. “Se trata de tener un enfoque centrado en los mercados, que los distribuidores sean conminados a asegurar que no comercializan productos insostenibles para los bosques”, indica Domínguez. Su organización es una de las 100 que a nivel europeo piden esta normativa, pero el apoyo va más allá de los grupos de presión ambientales: en una consulta realizada en diciembre por la Comisión Europea un millón de ciudadanos apoyan que se tomen medidas para frenar la deforestación. Es la consulta de respuesta más masiva tras el asunto del cambio de hora verano-invierno.

En realidad, con esta legislación se buscaría, explica, una solución similar a lo que supone el sello FSC (Forest Stewardship Council, en inglés) para certificación de la madera sostenible. En la actualidad, según datos de FSC, hay en el mundo 213 millones de hectáreas con este sello en 89 países y, aunque aún son muchas más las hectáreas en países desarrollados que en los tropicales, se va avanzando. “Los mercados locales y regionales no exigen esa certificación y no se ha logrado aún un gran impacto para frenar la deforestación porque requiere unos gastos que no se asumen si no hay una producción forestal, pero el camino pasa por el consumo responsable en un mundo de población creciente”, arguyen desde WWF.

De hecho, cuando más éxito tiene este sistema es cuando coindicen el interés de las empresas por ser más sostenibles con marcos normativos nacionales que lo faciliten, lo que no siempre se da en grandes áreas del mundo. O se da con continuidad en el tiempo. “Hay que crear políticas y legislación que aseguren que todos los bienes y productos forestales y alimentarios importados, así como las finanzas relacionadas, están libres de deforestación y conversión de ecosistemas, y respeten los derechos humanos”, resalta la investigación de la organización.

Hoy por hoy, a los consumidores les resulta imposible conocer si la carne que consumen está alimentada con soja procedente de la Amazonía, el Chaco o los bosques centroamericanos, y cambiarlo es un gran reto justamente cuando se ha demostrado que dañar la biodiversidad amenaza a los humanos con grandes pandemias. “Este año vamos a trabajar mucho para conseguir una legislación robusta que garantice una producción agraria que no deforeste. Supone un cambio de modelo que no es fácil, pero hay que ser optimistas porque cada vez más ciudadanos lo reclaman”, apunta Elena Domínguez.

Las presiones para el acuerdo UE-Mercosur más estricto con sus límites a la deforestación, como pretende el presidente francés Enmanuelle Macron, o más permisivo, como exige Jair Bolsonaro, siguen activas. También aquí en España hay divisiones entre quienes ponen por delante los criterios ambientales y quienes apuestan por los beneficios arancelarios del acuerdo.

Otra vía fundamental en la defensa de estos frentes es el reconocimiento de las tierras y territorios de los pueblos indígenas y las comunidades locales, como garantes de la conservación, lo que incluye demarcar áreas protegidas, moratorias, gestión de incendios y regulaciones de uso de la tierra, si bien ello no evita que los depredadores de bosques se expandan fuera de esos pequeños reductos de biodiversidad que ni siquiera son bien vigilados ni protegidos.

La campaña No te comas el bosque (#Together4Forests) también tiene presentes a los guardianes de los bosques. Lograr que todos, aún viviendo a miles de kilómetros, lo seamos es el reto que hay delante.

Fuente: https://elasombrario.com/stop-genocidio-forestal-comas-el-bosque/

sábado, 9 de enero de 2021

viernes, 19 de junio de 2020

Supermanzanas, un proyecto urbanístico para la ciudad poscovid

Para mayor información comunicate con nosotr@s al mail: madalbo@gmail.com

viernes, 5 de junio de 2020

5 de junio, Día Mundial del Ambiente: Para reflexionar y parar la pelota

Para mayor información comunicate con nosotr@s al mail: madalbo@gmail.com

lunes, 20 de abril de 2020

Las reacciones de los mercados criminales ante la crisis producida por el coronavirus

Para mayor información comunicate con nosotr@s al mail: madalbo@gmail.com